労働安全の取り組み

キャタラーは、従業員の「労働安全」を確保することなくして、企業の持続的な成長はないと考えています。安全と健康に配慮した職場環境を提供するため、労働災害の撲滅、長時間労働の是正、メンタルヘルスの向上に取り組みます。

安全衛生管理体制

安全衛生委員会

安全衛生委員会は労使で構成されています。労働組合からは執行部を中心としたメンバーが委員として参画し、活発な意見交換を行う場となっています。審議内容は各拠点で共有し、安全衛生に関する様々な事項に全社で対応します。

安全衛生会議(部長以上が参加)

組織のパフォーマンスを上げるために最も重要なものは、安全で安心して働ける環境です。安全衛生会議は理想の職場環境の実現に向け、全社への情報周知を徹底し、施策展開を強化するため、役員・本部長・部長が参加するトップダウン的会議です。労働安全・交通安全・健康衛生について活発に議論し、安全衛生の維持向上に努めています。

安全衛生推進者ミーティング

(全部署から選出されたメンバー)

安全に対する取り組みを組織の最上部から最下部まで展開するルートを築き、安全衛生委員会・安全衛生会議の情報展開と最先端の意見をまとめてフィードバックするミーティングです。

トップ主導による現場点検

- 目的

- トップ自ら現場に赴き現場確認することにより、現場が緊張感を持って意識高く安全活動を進めています。

- 対象

- 社内全職場

- 頻度

- 各テーマ1回/年、4S5定のみ 4回/年

- 方法

- 会社トップ+組合執行部で、安全・衛生・リスクアセスメント・4S5定(※)といったテーマに基づき、点検・パトロール・改善指導を実施しています。

- 4Sとは

- 整理(Seiri)、整頓(Seiton)、清掃(Seiso)、清潔(Seiketsu) の4つのSの頭文字を取ったもの。

- 5定とは

- 定路、定量、定置、定名、定色の5つの頭文字を取ったもの。

(整理・整頓の状態を可視化することでムダ・ムラ・ムリを排除)

職場自主点検

- 目的

- 職場管理監督者が職場の安全推進活動として点検を行っています。

- 対象

- 社内全職場

- 頻度

- 事務部門を含め、各職場毎月1回

- 方法

- 他社事例の類似箇所やヒヤリハット(※)があった箇所などで行い、自職場は自分達で危険対策するという意識の向上につなげています。

- ヒヤリハットとは

- 仕事中、危うく怪我や事故になるところだった「ヒヤリ」「ハッと」した事例のこと。

設備安全点検

- 目的

- 設備導入時や改造時に、設備不具合による労働災害を未然に防止することを目的として行っています。

- 対象

- 新規導入・改造を実施した設備

- 頻度

- 設備使用開始前

- 方法

- 安全管理者(※)・保全課・環境施設部・使用部署・安全事務局が、基準項目と過去の不具合をチェックシートで点検し、設計部署による不具合点の改善が完了するまで使用できないルールで運用しています。

- 安全管理者とは

- 安全に関する技術的事項を管理する者。労働安全衛生法第11条 (厚生労働省)で定められ、一定の業種・規模の事業場ごとに選任の必要があります。

構内工事パトロール

- 目的

- 構内工事業者のルール遵守状況をランダムに確認することで、構内工事業者による労働災害を未然に防止する活動につなげています。

- 対象

- 構内で工事をする業者

- 頻度

- 1回/2ヶ月

- 方法

- 安全管理者・保全課・環境施設部・安全事務局が工事管理板の設置状況・工事点検シートの記入内容・服装などを点検し、工事業者に対する直接指示・報告書による発注部署への指導を実施しています。

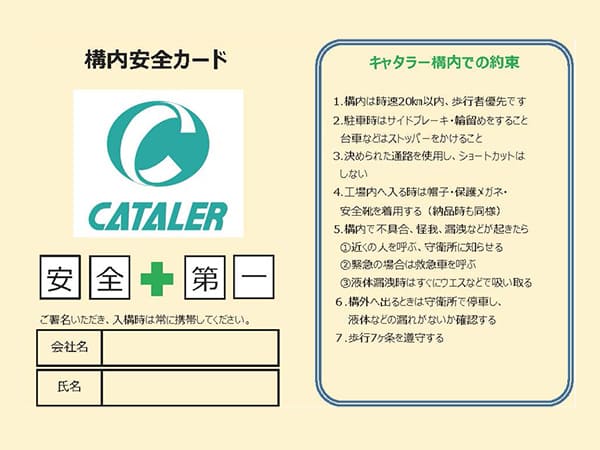

工事業者への安全カード配布

- 目的

- 構内工事の社内ルールの理解度向上とルール遵守による労働災害発生の未然防止につなげるために実施しています。

- 対象

- 構内で工事をする業者

- 頻度

- 1回/2ヶ月

- 方法

- 入門する工事業者全員に安全カードを配付しています。内容を理解できた証明として本人の名前を記入し、常時携帯していただいています。

個人安全宣言

- 目的

- 従業員1人ひとりが、自ら安全目標を設定することにより、安全意識の向上を図り、労働災害の未然防止につなげています。

- 対象

- 全従業員

- 頻度

- 1回/年

- 方法

- 交通安全宣言(4月)、労働安全宣言(8月) を記入し、食堂に掲示した後、各職場に1年間掲示しています。

ドライブシミュレーターによる安全運転訓練

- 目的

- 交通安全教育として、運転技術向上、交通事故の未然防止、危険予知力向上のため活用しています。

- 対象

- 全従業員

- 頻度

- 随時

- 方法

- 天候、季節、時間帯などの異なるシチュエーションや、急ブレーキ、酒気帯び運転といった危険運転をシミュレーターで体感することで、安全運転技術などの向上につなげています。

英語

英語

言語を選択してください

言語を選択してください 日本語

日本語